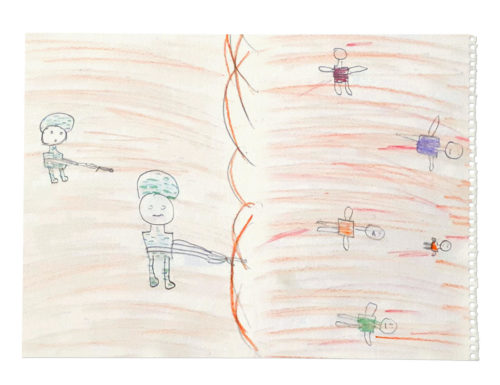

Une exposition de dessins d’exilés, sous un pont aérien de Vintimille où ils se rassemblent souvent, présentée par les associations locales, en juillet 2018.

Crédit : Marie-Caroline Saglio Yatzimirsky

13 juin 2019

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, anthropologue et psychologue

Dans la salle d’attente du service de psychiatrie de l’hôpital Avicenne à Bobigny, des hommes, des femmes, des jeunes et moins jeunes patientent pour la consultation de psycho-traumatisme. La grande majorité est étrangère et n’a jamais rencontré un psychologue. Ce matin de juin, il y a Zahra*, mauritanienne, accompagnée par un travailleur social de son Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) parce qu’elle s’isole et refuse de s’alimenter. Naseem, Tadjik d’Afghanistan, vient compléter son traitement neuroleptique qui ne suffit plus à calmer son angoisse. Le médecin de la Permanence d’accès aux soins de santé (PASS) l’a orienté vers le service.

Ibra, un jeune homme peul de Guinée, se plaint des cauchemars qui ont repris avec une telle force qu’il ne peut plus dormir. Il vit dans la rue depuis sa fin de prise en charge dans le centre d’hébergement. Un compatriote l’a amené au service de psychiatrie. Neha, une jeune mère pakistanaise, épuisée et ralentie, vient consulter suite à l’appel de la Protection Maternelle et Infantile (PMI). À côté d’elle, Yolande, qui habite Bobigny depuis vingt ans, se sent mal depuis qu’elle a été témoin d’un accident de voiture mortel.

La consultation de psycho-traumatisme s’adresse à toute personne, française ou étrangère, développant des troubles suite à la confrontation brutale avec la mort. L’évènement vécu et le contexte dans lequel il a été vécu menacent ce que les spécialistes appellent l’intégrité psychique et physique. Le sujet souffre de dissociation traumatique, continuellement envahi par l’angoisse, incapable d’attention et de mémoire. Il revit sans cesse l’événement traumatique, en proie à des souvenirs de nuit comme de jour. Habité par les images de l’horreur, il se sent menacé et ne dort plus. Ces graves troubles du sommeil, tristesse et dépression sont le signe d’un état de stress post-traumatique (ESPT).

Ils sont plongés dans un chaos intérieur ravivé par la répétition de violences et la précarité de leur vie en exil

Yolande en souffre autant que Naseem ou Zahra. Elle a été témoin d’un accident qui l’a choquée, mais la différence entre elle et les étrangers assis dans cette salle d’attente de l’hôpital Avicenne est que son environnement, à elle, ne s’est pas effondré. Ibra, Neha, Naseem ou Zahra sont plongés dans un chaos intérieur ravivé par la répétition de violences et la précarité de leur vie en exil. Après avoir été témoin de la mort de ses voisins et d’une partie de sa famille dans sa ville de Tabag, Naseem a approché la mort plus d’une fois pendant son voyage de cinq mois vers l’Europe. Aujourd’hui à la rue alors que l’administration de l’asile met en doute son histoire, la précarité de son existence en France ravive le sentiment de dégradation et de perte le contrôle. Ibra, le jeune guinéen entré en Europe par l’Italie, est considéré comme un « Dubliné », obligé de retourner dans le pays où il a déposé sa première demande d’asile. Il ne s’est pas rendu à la convocation de la Préfecture. Il est désormais ‘en fuite’.

Selon le rapport 2017 du Comité de Santé pour les Exilés (COMEDE), 36 % des personnes diagnostiquées souffrent de troubles psychiques, dont les deux tiers sont des syndromes psycho-traumatiques et dépressifs. Comment répondre dans l’urgence à ces hommes et femmes venus d’une migration culturellement très diversifiée ? Le pari est complexe pour les services de santé mentale car cette souffrance déborde les cadres habituels de la ‘clinique’. La situation sociale et politique des exilés vient compliquer l’expression de leur souffrance et leur demande de soin tandis que la politique de répartition des primo-arrivants dans des centres d’accueil sur tout le territoire national les éloigne des structures de soin spécialisées en santé mentale.

Développer la formation des interprètes et médiateurs dans les services de soin mais ne pas « culturaliser » ni essentialiser le patient migrant

Première difficulté : il leur est souvent impossible de mettre un nom sur cette souffrance envahissante et de formuler une demande qui aboutirait à une prise en charge. L’apparition de symptômes angoissants et la difficulté de franchir le seuil d’un service de psychiatrie, très stigmatisé dans certaines cultures, les empêchent d’appeler à l’aide. Ainsi Zahra, prostrée, se sent écrasée par la honte du bannissement prononcé par son père imam et sa communauté dans un pays, la Mauritanie, où l’homosexualité est considérée comme un crime passible de mort. Elle ne serait probablement pas venue consulter si un travailleur social de son CADA ne l’avait amenée.

Une fois la prise en charge psychothérapeutique organisée, de nombreux aménagements et médiations sont nécessaires pour que la parole puisse surgir, non pas la parole informative réservée à la procédure d’asile, mais la parole d’un sujet qui se réinscrit psychiquement dans son parcours. L’un des enjeux dans le soin est de ne pas « culturaliser » ou essentialiser le patient migrant, mais il faut des praticiens formés aux problématiques articulant le traumatisme à une dimension interculturelle.

Il faut aussi développer plus largement la formation des interprètes et médiateurs dans les services de soin, conformément à la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016. L’accès à la langue — et donc à l’interprétariat — est essentiel : le manque de moyens des services de santé mentale et des associations qui aident les exilés limitent souvent cette prise en charge. Assis devant le médecin, Naseem demande un médicament pour « arrêter de penser ». Il parle en dari, une des langues d’Afghanistan. Il a souhaité la présence d’un interprète tout au long du traitement, en général bi-mensuel. Quelquefois, la langue maternelle se révèle trop chargée, empreinte de violence traumatique, et le patient choisit alors une langue tierce comme l’anglais.

La consultation est souvent le seul lieu d’écoute sécurisant où le patient exilé peut déposer sa parole

La prise en charge psychiatrique (avec prescription de médicaments) est organisée dans plus de la moitié des cas pour soulager le patient de symptômes envahissants, tels que les épisodes dissociatifs, l’hyper-vigilance, les difficultés sévères d’endormissement, etc. Certains patients présentent aussi d’autres maux qui demandent des orientations médicales. Neha, jeune musulmane sunnite qui a voulu épouser un chiite, a été frappée par son propre frère « au nom de l’honneur familial ». Elle révèle une hépatite C et devra être traitée. Ibra souffre de fractures de vertèbres lombaires suite à des coups répétés en prison avant l’exil.

La durée de ces prises en charge, dites multifocales, est de quelques mois à plusieurs années en fonction des troubles. Les médecins veillent cependant à ne pas trop ‘psychiatriser’ l’approche par une prise de médicaments dans la durée, afin que le patient puisse s’appuyer sur ses ressources psychiques et ne pas s’enfermer dans la victimisation ni la maladie.

La nécessité d’une prise en charge à la fois psychiatrique, psychothérapeutique mais aussi sociale s’impose très souvent avec nombre de patients dans des situations de précarité extrême. Ibra, à la rue, est condamné pendant des mois à l’attente d’un éventuel transfert en Italie pour y traiter sa demande d’asile. Il a l’impression de perdre tous ses repères. La consultation reste le seul lieu d’écoute sécurisant où le patient peut déposer sa parole.

Les services psychiatriques ouverts à tous, comme celui de l’hôpital Avicenne et d’autres hôpitaux, les permanences PASS et les centres d’urgence, ainsi que les associations spécialisées et les dispositifs dits d’« aller vers », telles que les équipes mobiles ‘précarité santé mentale’, tentent de créer les conditions propices pour recevoir cette parole en détresse. Mais la prise en charge est compliquée par la vulnérabilité de la situation migratoire et ces dispositifs, trop peu nombreux, manquent de moyens. Il s’agit pourtant d’un enjeu de santé publique : la santé de tous dépend aussi de celle des femmes et des hommes qui vivent à la marge du droit.

* Les prénoms ont été modifiés.

Pour joindre l’article, cliquez sur la photo